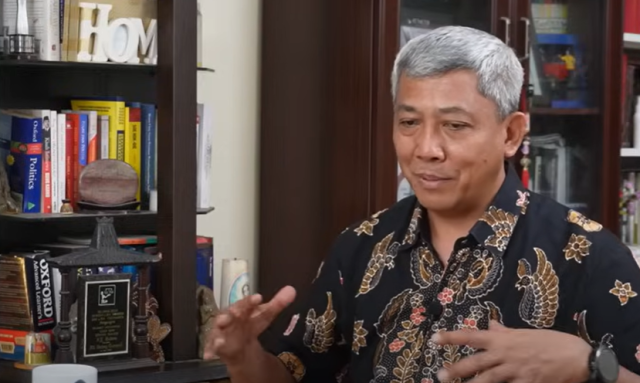

Ingatan akan “Prahara Agustus 2025.” belum sepenuhnya pulih dan lenyap dari memori. Masih terbayang dalam benak, di beberapa kota, nyala api menghanguskan gedung-gedung penting. Mulai dari mobil dan kantor polisi, gedung gubernuran dan DPRD, dan masih banyak fasilitas umum lain. Media menulisnya sebagai peristiwa politik, tetapi bagi Romo Agustinus Setyo Wibowo, filsuf politik dari Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, ini lebih dari sekadar kekacauan.

“Yang meledak itu bukan amarah sesaat,” ujarnya dalam percakapan panjang bersama Budiman Tanuredjo dalam program Back to BDM di Kanal Youtube miliknya. “Itu kemarahan publik yang sudah lama menumpuk, kemarahan orang-orang yang muak dengan keadaan, yang merasa dikhianati oleh politik.”

Bagi Romo Setyo, prahara itu adalah tanda bahwa bangsa ini sedang kehilangan arah. Demokrasi yang dulu diharapkan membawa pembebasan kini justru melahirkan keletihan, bahkan ketakpercayaan. “Kita hidup dalam politik tanpa jiwa,” katanya, lirih tapi tajam.

Kekuasaan yang Tak Lagi Mengenal Moral

Dalam pandangan Romo Setyo, inti dari krisis ini terletak pada cara kita memandang kekuasaan. Ia mengutip Robert Greene, penulis The 48 Laws of Power, yang menyebut bahwa kekuasaan itu amoral—ia sendiri tidak baik dan tidak buruk, bergantung pada bagaimana manusia menggunakannya. Namun di Indonesia, kekuasaan justru kehilangan orientasi moralnya. Ia dijalankan bukan demi kebaikan bersama, melainkan demi kenyamanan dan keuntungan pribadi.

“Politik kita sudah lama kehilangan telos-nya,” ujar Romo. “Sejak reformasi 1998, kekuasaan hanya menjadi alat untuk berkuasa lagi. Demokrasi berhenti pada rotasi jabatan, bukan pada perubahan nilai.”

Ia melihat bagaimana elit politik memelintir makna demokrasi menjadi semacam permainan kursi dan pengaruh. Rakyat, yang semestinya menjadi pusat kedaulatan, tersingkir dari ruang pengambilan keputusan. “Kekuasaan sekarang bukan untuk melayani, tapi untuk memperkaya diri. Kita sedang menjalankan demokrasi tanpa arah moral.”

Sofisme Baru dalam Dunia Politik

Dalam politik masa kini, kata Romo Setyo, yang berkuasa bukan lagi kebenaran, melainkan penampakan kebenaran. Ia menyebut fenomena ini sebagai sofisme baru—praktik lama yang hidup kembali dalam tubuh demokrasi modern.

Para sofis di zaman Yunani kuno menjual retorika, bukan hikmat. Mereka pandai membalik kata untuk membuat kebohongan terdengar masuk akal. “Sekarang yang terjadi sama,” ujar Romo. “Kita punya lembaga survei, konsultan politik, dan ‘pakar’ yang menjual kebenaran sesuai pesanan.”

Ia menatap jauh sebelum menambahkan, “Kebenaran kini bergantung pada siapa yang membayar. Demokrasi yang seharusnya menjadi ruang rasional berubah jadi pasar opini. Dan pasar itu penuh dengan tipu daya.”

Hukum yang Mati di Negara Hukum

Romo Setyo lalu berbicara tentang hal yang paling menyakitkan baginya: hukum yang kian kehilangan wibawa. “Demokrasi sejati berdiri di atas dua tiang: rotasi kekuasaan dan tegaknya hukum. Kita memang punya rotasi jabatan lewat pemilu, tapi hukum sudah lama roboh,” katanya.

Ia menyebut peristiwa 2023, ketika Mahkamah Konstitusi mengubah aturan batas usia calon presiden, sebagai momen paling getir. “Saya merana waktu itu,” kenangnya. “Karena ketika hukum yang paling tinggi bisa ditekuk dengan mudah, kehidupan bersama ini sudah kehilangan dasarnya.”

Romo kemudian membandingkan dengan pengalamannya di Prancis, negara tempat ia menempuh pendidikan doktoral. Di sana, orang menghormati aturan sekecil apa pun—dari batas kecepatan di jalan hingga antrean di stasiun. “Karena hukum ditegakkan, masyarakat hidup dengan tertib dan bermartabat. Di sini, semua tergantung siapa yang menjalankannya dan siapa yang membayar.”

Politik sebagai Korporasi

Bagi Romo Setyo, partai politik di Indonesia kini beroperasi seperti korporasi besar. Ketua umum partai adalah semacam CEO yang mengatur distribusi jabatan dan proyek. “Partai menentukan siapa jadi hakim agung, siapa kapolri, siapa menteri,” katanya. “Semua diatur seperti bisnis.”

Dalam logika seperti ini, korupsi menjadi hal yang tak lagi memalukan. Transaksi dianggap normal, suap dianggap ‘biaya operasional’. “Di negara maju, kalau swasta menyuap swasta, itu tetap korupsi,” ujarnya. “Di sini, dianggap wajar. Kita terbiasa dengan pertukaran budi, padahal itu bentuk perusakan nilai.”

Ia menyebut politik transaksional ini sebagai gejala “kapitalisme kekuasaan,” di mana uang menjadi bahasa universal. Setiap kebijakan, bahkan idealisme, dapat dinegosiasikan.

Identitas yang Kosong dan Budaya Munafik

Ketika Budiman menyinggung pidato kebudayaan Mochtar Lubis “Manusia Indonesia,” Romo Setyo mengangguk. “Kemunafikan itu benar adanya,” katanya. “Tapi lebih dalam dari itu, kita ini punya identitas yang kosong.”

Ia menegaskan bahwa kemunafikan bukan semata moral flaw, melainkan akibat dari ketidakjelasan identitas bangsa. “Kita campuran dari banyak hal—agama, ras, adat—tapi tanpa pondasi yang kuat. Akhirnya kita mudah berganti wajah. Hari ini pakai topeng A, besok topeng B. Tidak ada pusat diri.”

Budaya harmoni yang sering dibanggakan masyarakat Indonesia, menurutnya, malah memperparah keadaan. “Demi menjaga keselarasan, kita menolak perbedaan pendapat. Dialektika macet. Kita menumpuk konflik dalam diam, sampai akhirnya meledak menjadi amarah massal.”

Ia tersenyum pahit. “Begitulah bangsa yang tidak punya pusat identitas: rapuh, mudah tersinggung, tapi jarang jujur pada dirinya sendiri.”

Feodalisme yang Tak Kunjung Mati

Sebagian pengamat menyalahkan warisan teori integralistik Supomo sebagai akar otoritarianisme Indonesia. Romo Setyo menolak. “Masalah kita bukan integralistik, tapi feodalisme,” katanya tegas.

Pejabat publik, menurutnya, masih berperilaku seperti bangsawan lama. Jabatan dianggap tanah pinjaman yang boleh dieksploitasi selama tetap ‘setor ke atas’. Loyalitas tidak diarahkan pada sistem, tetapi pada individu. “Inilah sebab mengapa setiap pergantian rezim selalu diikuti dengan perombakan besar-besaran. Tidak ada kesinambungan, karena yang diutamakan bukan negara, melainkan hubungan patronase.”

Feodalisme, katanya, adalah musuh abadi modernitas. Ia menanamkan rasa takut, menumbuhkan kepatuhan tanpa berpikir, dan membunuh keberanian untuk bertanya.

Bangsa Tropis dan Mentalitas Lembek

Dalam nada lebih ringan, Romo Setyo menambahkan faktor yang sering diabaikan: iklim. “Alam juga ikut membentuk mentalitas,” ujarnya. “Bangsa-bangsa di empat musim terbiasa menghadapi kesulitan, sehingga disiplin dan bekerja keras. Kita di tropis? Alam terlalu baik kepada kita.”

Ia tertawa kecil, lalu melanjutkan, “Matahari selalu ada, tanah subur, makanan mudah tumbuh. Kita tidak punya dorongan untuk berjuang keras. Akhirnya jadi bangsa yang lembek.”

Pernyataan itu menohok, tapi juga mengandung ironi: kebaikan alam ternyata bisa melahirkan kelengahan. Kemudahan hidup membuat bangsa ini kehilangan urgensi untuk memperbaiki diri.

Negara Hukum yang Kehilangan Nyawa

Konstitusi Indonesia menyebut jelas: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Tapi bagi Romo Setyo, hukum di negeri ini hanya tinggal tulisan di atas kertas. “Kita hidup dalam negara hukum yang kehilangan nyawa,” ujarnya.

Ia menyebut praktik sehari-hari—dari tilang di jalan hingga pungli di kantor kelurahan—sebagai gejala matinya kesadaran moral. “Setiap urusan harus pakai uang. Kita tidak lagi merasa hukum itu tugas moral bersama.”

Dalam situasi seperti ini, pelanggaran HAM dan korupsi hanya menjadi statistik. Tak ada yang sungguh merasa bersalah, karena rasa bersalah sudah lama mati bersama hukum.

Sistem yang Mengubah Perilaku

Romo Setyo tidak percaya perubahan bisa datang hanya dari orang baik. “Sistem yang kuat justru membentuk manusia menjadi baik,” katanya. Ia mencontohkan reformasi perkeretaapian di bawah Ignasius Jonan.

“Sistem yang baik bisa mendidik rakyat tanpa harus berkhotbah,” ujarnya. “Sekarang naik kereta nyaman, bersih, tertib. Itu bukan karena orangnya berubah lebih baik, tapi karena sistem memaksa kita belajar tertib.”

Perubahan moral, katanya, selalu dimulai dari disiplin struktural. “Kalau mau memperbaiki bangsa, bangun dulu sistem yang adil. Baru manusia bisa tumbuh di dalamnya.”

Indonesia Cemas, Bukan Indonesia Emas

Ketika Budiman Tanuredjo menyinggung jargon “Indonesia Emas 2045,” Romo Setyo menggeleng pelan. “Saya lebih melihat Indonesia Cemas,” ujarnya. “Bonus demografi yang kita banggakan bisa jadi bencana kalau pendidikan dan moral kita tidak siap.”

Ia mengingatkan bahwa bangsa ini mengalami kemunduran dalam kemampuan berpikir kritis, kejujuran, dan kepekaan sosial. “Kita sibuk mengejar teknologi, tapi lupa membentuk hati dan akal budi.”

Namun di tengah pesimisme itu, ia tetap tersenyum. “Kita bangsa yang aneh,” katanya. “Dalam keadaan seburuk apa pun, kita tetap percaya nanti Tuhan tolong. NTT—Nanti Tuhan Tolong.”

Menjadi Manusia Bermartabat

Menutup percakapan, Romo Setyo berbicara perlahan, seakan menimbang tiap kata. “Yang bisa menyelamatkan negeri ini hanya masyarakat sipil yang kritis dan berintegritas,” ujarnya. “Kita harus berhenti menjadi subjek kosong.”

Ia mengajak orang untuk memulai dari hal sederhana: kejujuran dalam bekerja, keberanian berkata benar, dan kesetiaan pada kebaikan kecil yang konkret. “Demokrasi bukan soal prosedur, tapi soal manusia. Kalau manusianya kosong, demokrasi akan mati.”

Baginya, politik yang benar adalah politik yang berjiwa: kekuasaan yang dipakai untuk menegakkan martabat manusia, bukan menindasnya. “Itulah makna sejati dari bernegara,” katanya lembut. “Kekuasaan bukan untuk kita nikmati, tapi untuk kita persembahkan.”

Api Prahara Agustus mungkin telah padam, tetapi bara di bawahnya belum mati. Melalui refleksi tajam Romo Agustinus Setyo Wibowo, kita diajak menatap wajah bangsa sendiri: wajah yang lelah, rapuh, namun masih memiliki secercah cahaya.

Sebab di tengah feodalisme yang menahun, sofisme yang menyesatkan, dan hukum yang kehilangan jiwa, harapan terakhir selalu ada pada mereka yang tidak berhenti menjadi manusia—manusia yang berani berpikir jernih, mencintai kebenaran, dan percaya bahwa kejujuran masih punya tempat di republik ini.