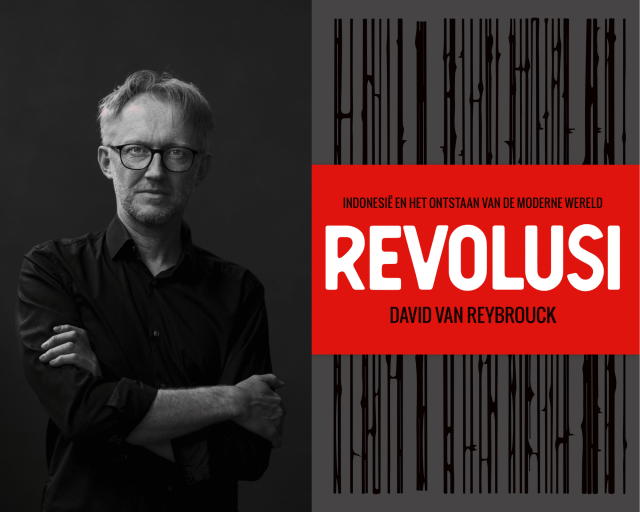

Panduan ini dirancang untuk meninjau dan memperdalam pemahaman tentang konteks sumber yang diberikan dari buku “Revolusi: Indonesia dan Kelahiran Dunia Modern” oleh David van Reybrouck. Panduan ini mencakup kuis jawaban singkat, kunci jawaban, pertanyaan esai, dan glosarium istilah-istilah kunci.

Kuis Jawaban Singkat

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dalam 2-3 kalimat, berdasarkan informasi yang terdapat dalam Teks Sumber.

1. Jelaskan mengapa Revolusi Indonesia dianggap sebagai “revolusi pemuda”!

2. Apa yang dimaksud dengan Cultuurstelsel (Sistem Tanam Paksa) dan bagaimana dampaknya bagi para petani di Jawa?

3. Siapa tiga tokoh penting gerakan anti-kolonial yang pernah tinggal di rumah kos Tjokroaminoto di Surabaya, dan apa peran mereka di kemudian hari?

4. Gambarkan bagaimana kapal uap KPM seperti Van der Wijck berfungsi sebagai mikrokosmos masyarakat kolonial.

5. Apa itu Kebijakan Etis dan apa saja kontradiksi yang melekat di dalamnya?

6. Bagaimana Perhimpoenan Indonesia (PI) di Belanda berkontribusi pada perkembangan nasionalisme Indonesia?

7. Apa yang memicu pemberontakan di kapal perang De Zeven Provinciën pada tahun 1933, dan bagaimana tanggapan Gubernur Jenderal De Jonge?

8. Jelaskan dampak Perjanjian Renville terhadap wilayah Republik Indonesia dan struktur militernya.

9. Apa metode yang digunakan oleh Kapten Westerling untuk “menenangkan” Sulawesi Selatan pada akhir tahun 1946?

10. Apa itu Konferensi Bandung tahun 1955 dan apa signifikansi globalnya?

——————————————————————————–

Kunci Jawaban Kuis

1. Revolusi Pemuda: Revolusi Indonesia dianggap sebagai revolusi pemuda karena didukung dan dipertahankan oleh generasi muda berusia lima belas hingga dua puluh lima tahun. Mereka bersedia mati demi kemerdekaan, dan tanpa peran aktif para remaja dan pemuda ini, Indonesia tidak akan pernah merdeka.

2. Cultuurstelsel:Cultuurstelsel adalah sistem perpajakan kolonial di mana petani lokal dipaksa mendedikasikan dua puluh persen lahan mereka untuk tanaman ekspor yang menguntungkan pemerintah kolonial, seperti kopi, teh, dan nila. Meskipun petani dibayar upah, margin keuntungan mereka sangat kecil karena biaya sewa tanah yang terus meningkat, sementara keuntungan terbesar dinikmati oleh para produsen dan pedagang di Eropa.

3. Tokoh di Rumah Kos Tjokroaminoto: Tiga tokoh penting yang pernah tinggal di sana adalah Semaun, yang kemudian menjadi pemimpin Partai Komunis Indonesia (PKI); Kartosuwirjo, seorang Muslim yang taat yang kemudian memimpin pemberontakan Darul Islam; dan Sukarno, seorang remaja yang mengidolakan Tjokro dan kelak memimpin Indonesia menuju kemerdekaan.

4. Kapal Uap sebagai Mikrokosmos: Kapal uap KPM mencerminkan stratifikasi sosial masyarakat kolonial yang kaku. Kelas satu di dek teratas diperuntukkan bagi orang Eropa dan elite kaya, kelas dua untuk pedagang dan pegawai, sedangkan dek tiga dan empat yang paling bawah dan tidak nyaman diperuntukkan bagi mayoritas penduduk pribumi. Pembagian ini mencerminkan segregasi ras dan kelas dalam hal pekerjaan, bahasa, dan gaya hidup.

5. Kebijakan Etis dan Kontradiksinya: Kebijakan Etis adalah kebijakan yang dimulai sekitar tahun 1901 di mana Belanda memiliki “panggilan moral” untuk memberi manfaat bagi penduduk lokal melalui pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang lebih baik. Namun, kebijakan ini penuh kontradiksi: ia mendorong otonomi tetapi bukan kemerdekaan, menuntut penekanan pada budaya pribumi sambil memprioritaskan Westernisasi, dan memberikan kesempatan sambil tetap menempatkan penduduk pribumi di bawah pengawasan Belanda.

6. Peran Perhimpoenan Indonesia (PI): PI, sebuah perkumpulan mahasiswa di Belanda, menjadi tempat lahirnya nasionalisme Indonesia. Pada tahun 1922, mereka menjadi organisasi pertama yang secara politis menggunakan istilah “Indonesia” sebagai pengganti “Hindia Belanda”, mengubahnya dari konsep geografis menjadi konsep politik. Tokoh seperti Mohammad Hatta menggunakan organisasi ini untuk membangun jaringan internasional yang luas dan secara terbuka memperjuangkan kemerdekaan.

7. Pemberontakan De Zeven Provinciën: Pemberontakan ini dipicu oleh pemotongan gaji yang tidak adil di mana para pelaut Eropa mendapat pengurangan yang lebih kecil daripada pelaut Indonesia. Sebagai respons, Gubernur Jenderal De Jonge mengerahkan kekuatan militer besar, termasuk kapal penjelajah, kapal perusak, dan pesawat pengebom. Sebuah bom yang dimaksudkan sebagai peringatan justru mengenai kapal, menewaskan banyak awak dan mengakhiri pemberontakan dengan kekerasan.

8. Dampak Perjanjian Renville: Perjanjian Renville secara drastis mengurangi wilayah de facto Republik, memaksanya untuk menarik mundur pasukannya (seperti Divisi Siliwangi dari Jawa Barat) ke wilayah yang lebih kecil. Hal ini menciptakan perpecahan internal yang mendalam, memicu pemberontakan Darul Islam di Jawa Barat dan pemberontakan komunis di Madiun, karena banyak pihak merasa Republik telah tunduk pada tekanan Amerika dan Belanda.

9. Metode Westerling: Westerling menggunakan metode teror yang dirancang untuk mengintimidasi penduduk. Pasukannya akan mengepung sebuah desa, mengumpulkan penduduk, dan melakukan eksekusi di tempat terhadap orang-orang yang dicurigai sebagai pemberontak di depan umum, sering kali berdasarkan informasi dari informan. Tujuannya adalah untuk menghancurkan perlawanan dengan menciptakan ketakutan massal melalui kekerasan yang brutal dan spektakuler.

10. Konferensi Bandung: Konferensi Bandung tahun 1955 adalah pertemuan bersejarah yang dihadiri oleh 29 negara dari Asia dan Afrika yang baru merdeka. Konferensi ini menjadi cikal bakal Gerakan Non-Blok, memberikan suara kepada “Dunia Ketiga” di tengah Perang Dingin, dan menginspirasi gerakan dekolonisasi lebih lanjut di seluruh dunia, termasuk gerakan hak-hak sipil di Amerika Serikat.

——————————————————————————–

Pertanyaan Esai

1. Analisis bagaimana intervensi internasional (oleh Inggris, Amerika Serikat, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa) membentuk jalannya dan hasil akhir Revolusi Indonesia antara tahun 1945 dan 1949.

2. Bandingkan dan kontraskan tiga gerakan anti-kolonial utama di Hindia Belanda: Sarekat Islam, PKI, dan nasionalisme yang dipelopori oleh PNI. Diskusikan basis dukungan, ideologi, dan strategi mereka.

3. David van Reybrouck menggunakan kapal uap kolonial sebagai “mikrokosmos masyarakat kolonial”. Elaborasi metafora ini dengan menggunakan detail spesifik dari teks mengenai struktur kelas, ras, dan mobilitas sosial di Hindia Belanda.

4. Diskusikan dampak ambivalen dari pendudukan Jepang (1942-1945) terhadap gerakan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana pendudukan ini secara bersamaan memberdayakan kaum nasionalis sekaligus membawa penderitaan yang luar biasa bagi rakyat biasa?

5. Jelaskan bagaimana proses dekolonisasi sering direduksi menjadi “serangkaian garis vertikal” dan bagaimana Revolusi Indonesia menantang narasi ini dengan menunjukkan “proses horizontal” yang signifikan. Gunakan contoh dari teks untuk mendukung argumen Anda.

——————————————————————————–

Glosarium Istilah Kunci

|

Istilah

|

Definisi Berdasarkan Teks Sumber

|

|

Revolusi

|

Perang kemerdekaan Indonesia yang dimulai pada tahun 1945. Dicirikan sebagai revolusi pemuda, didukung oleh generasi berusia 15-25 tahun, dan memiliki dampak global yang membentuk ekspektasi dekolonisasi di seluruh dunia.

|

|

Proklamasi

|

Pernyataan kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Sukarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945. Dokumen ini singkat dan menyatakan kedaulatan Indonesia, dengan janji untuk melaksanakan transfer kekuasaan secepatnya.

|

|

VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie)

|

Perusahaan Dagang Hindia Timur Belanda, yang beroperasi dari sekitar tahun 1600 hingga 1799. Awalnya berfokus pada perdagangan rempah-rempah dengan moto “semakin sedikit tanah, semakin baik”, namun secara bertahap beralih ke fokus militer untuk mengamankan monopoli. VOC akhirnya bangkrut dan asetnya diambil alih oleh negara Belanda.

|

|

KNIL (Koninklijk Nederlands Indisch Leger)

|

Tentara Kerajaan Hindia Belanda. Merupakan kekuatan militer kolonial yang melakukan banyak kampanye “pasifikasi” (penaklukan) untuk memperluas dan mengkonsolidasikan wilayah Hindia Belanda antara tahun 1870 dan 1914, termasuk Perang Aceh yang panjang.

|

|

Cultuurstelsel (Sistem Tanam Paksa)

|

Sistem perpajakan kolonial yang memaksa petani mendedikasikan 20% lahan mereka untuk tanaman ekspor yang menguntungkan pemerintah kolonial. Sistem ini menyebabkan eksploitasi dan kemiskinan di kalangan petani Jawa.

|

|

Kebijakan Etis (Ethical Policy)

|

Kebijakan kolonial yang dimulai pada tahun 1901 di mana Belanda menyatakan memiliki “panggilan moral” untuk memberi manfaat bagi penduduk lokal. Kebijakan ini berfokus pada peningkatan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, meskipun penuh dengan kontradiksi dan tidak bertujuan untuk kemerdekaan penuh.

|

|

Sarekat Islam (SI)

|

Gerakan massa anti-kolonial pertama di Hindia Belanda, didirikan pada tahun 1912. Di bawah pimpinan Tjokroaminoto, SI tumbuh pesat dan mengadvokasi emansipasi umum penduduk pribumi dengan program yang menggabungkan modernisasi dan Islam.

|

|

PKI (Partai Komunis Indonesia)

|

Partai komunis pertama di Asia yang diakui oleh Comintern. Berakar dari ISDV yang didirikan oleh Henk Sneevliet di Semarang, PKI menjadi kekuatan radikal yang memimpin pemberontakan pada tahun 1926-1927, yang kemudian ditumpas dengan keras oleh pemerintah kolonial.

|

|

Perhimpoenan Indonesia (PI)

|

Awalnya sebuah klub mahasiswa di Belanda, organisasi ini menjadi wadah lahirnya nasionalisme Indonesia. Mereka adalah yang pertama mempopulerkan penggunaan istilah “Indonesia” secara politik dan memperjuangkan kemerdekaan penuh, dengan tokoh-tokoh seperti Mohammad Hatta.

|

|

PETA (Pembela Tanah Air)

|

Pasukan tempur pribumi yang dibentuk oleh Jepang pada 3 Oktober 1943. Tidak seperti heiho (pasukan pembantu), PETA memiliki perwira Indonesia dan menjadi embrio bagi Tentara Nasional Indonesia (TNI) di kemudian hari.

|

|

Romusha

|

Pekerja paksa Indonesia selama pendudukan Jepang. Ratusan ribu orang dimobilisasi untuk proyek-proyek konstruksi militer yang brutal, seperti pembangunan rel kereta api dan lapangan terbang, yang mengakibatkan tingkat kematian yang sangat tinggi akibat kelaparan, penyakit, dan kelelahan.

|

|

Bersiap

|

Periode kekerasan ekstrem yang terjadi setelah Proklamasi, terutama pada akhir tahun 1945. Ditandai oleh serangan brutal oleh kelompok pemuda (milisi) terhadap orang Eropa, Indo, Tionghoa, dan siapa saja yang dianggap sebagai musuh revolusi.

|

|

Perjanjian Linggajati

|

Perjanjian yang dicapai pada November 1946 antara Belanda dan Republik Indonesia. Belanda mengakui otoritas de facto Republik atas Jawa dan Sumatra, dengan syarat Republik menjadi bagian dari negara federal “Amerika Serikat Indonesia” di bawah persemakmuran Belanda.

|

|

Perjanjian Renville

|

Perjanjian yang ditengahi oleh PBB pada Januari 1948 di atas kapal perang AS, USS Renville. Perjanjian ini secara signifikan mengurangi wilayah Republik dan memaksanya untuk menarik pasukannya, yang menyebabkan perpecahan internal yang parah dan memicu pemberontakan DI/TII dan Madiun.

|

|

Konferensi Meja Bundar (KMB)

|

Konferensi di Den Haag pada akhir tahun 1949 yang menghasilkan transfer kedaulatan dari Belanda ke Republik Indonesia Serikat (RIS). Indonesia harus menanggung utang Hindia Belanda yang sangat besar, tetapi secara resmi diakui sebagai negara merdeka.

|

|

Pancasila

|

Lima prinsip dasar negara Indonesia yang dirumuskan oleh Sukarno pada Juni 1945. Prinsip-prinsip tersebut adalah nasionalisme, internasionalisme, demokrasi, keadilan sosial, dan ketuhanan, yang dirancang untuk menyatukan berbagai faksi politik di Indonesia.

|

|

Pemuda

|

Istilah yang merujuk pada generasi muda Indonesia yang menjadi kekuatan pendorong Revolusi. Mereka dicirikan oleh semangat yang berapi-api, radikalisme, dan kesediaan untuk berjuang dan mati demi kemerdekaan (“Merdeka atau mati!”).

|

Post Views: 78